L’origine della civiltà occidentale

“il pensiero greco nella nostra cultura”

Il mondo greco è considerato l’origine della civiltà occidentale poiché, concependo il mondo come ordine, scopre discipline come la matematica, la geometria, la filosofia, e comprende che imitare la natura sia il compito della civiltà.

Questo è un principio che altre culture non hanno seguito, né hanno concepito una simile via. Tuttavia, questa scelta non pone le altre culture a un livello inferiore rispetto alla nostra; piuttosto, le colloca in una dimensione d’origine diversa.

Per coloro che, invece, si trovano nel bacino del Mediterraneo e che hanno scelto di seguire questa strada, esiste una condizione fondamentale: “ordine”. L’ordine si esprime in molti ambiti e implica architettura, disciplina, calcolo. Significa anche la capacità di creare un impero, come quello romano, con una struttura sociale, finanziaria e militare ben definita.

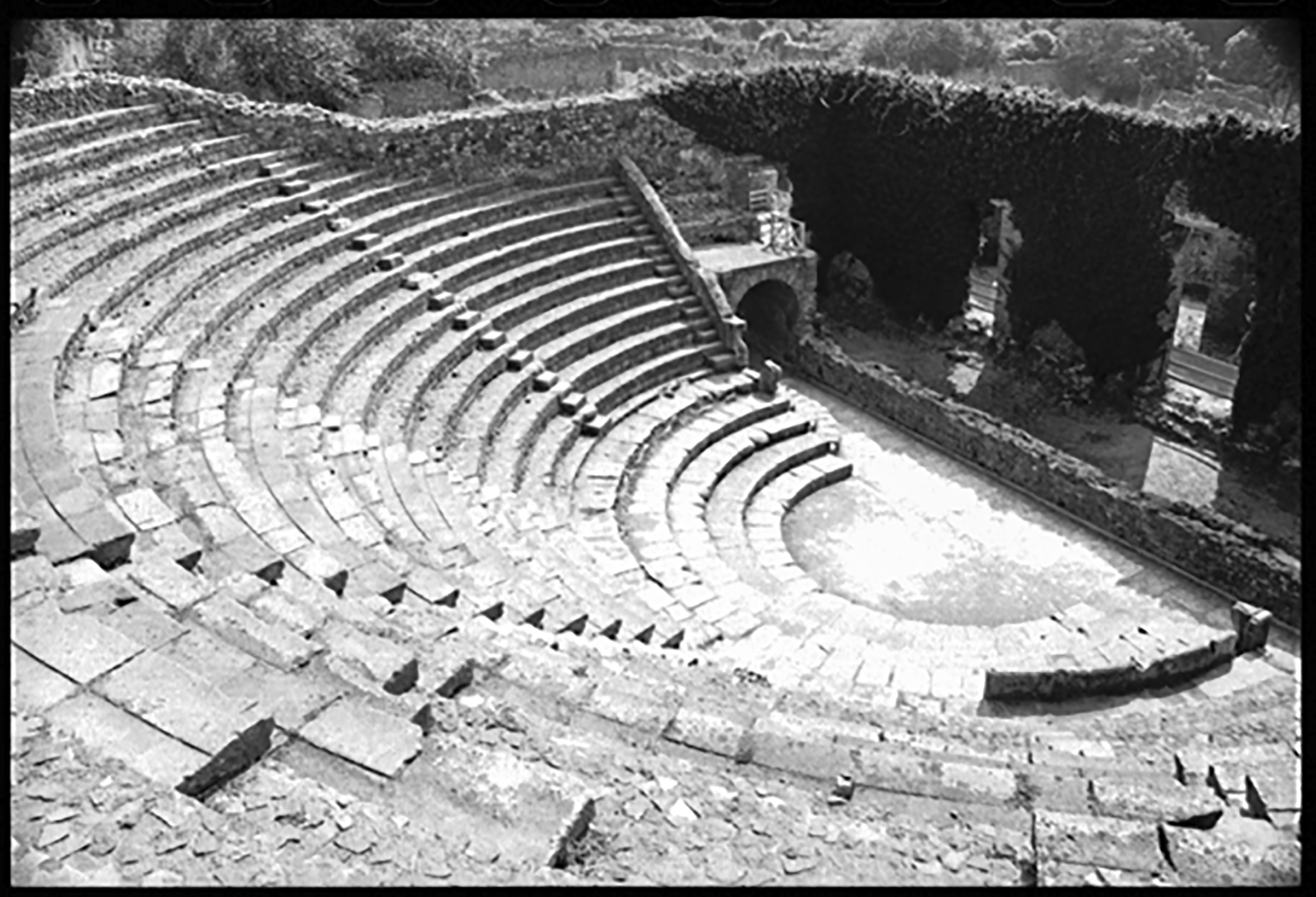

Per l’uomo occidentale, lo spazio e il tempo della vita concreta (l’arte che dice: “devi imitare la natura”) diventano lo spazio decisivo della vita dell’uomo: la storia. Tra le altre cose che i Greci inventano, c’è la parola “storia” e anche altri generi fondamentali, come l’arte, la scultura, la geometria, la pittura e il teatro.

Nel teatro greco, in particolare nel genere della tragedia, si imitano eventi e azioni che avvengono nella storia. Una delle prime tragedie, che non è andata perduta, racconta della guerra tra Ateniesi, Greci e Persiani.

“Come dimostra la storia, e ancora oggi proprio in questo tempo, in queste ore, in questo momento, si tratta di secoli di lotte e guerre tra Occidentali e i Persiani”. Sarebbe riduttivo dire che è soltanto un conflitto tra palestinesi e israeliani.

La falange macedone, introdotta dal sovrano Filippo II di Macedonia

padre di Alessandro Magno

«Zeus ha posto questo come legge possente: solo chi soffre impara.»

(Eschilo1Eschilo, è stato un drammaturgo greco antico. Viene unanimemente considerato l’iniziatore della tragedia greca nella sua forma matura. È il primo dei poeti tragici dell’antica Grecia di cui ci siano pervenute opere per intero., Agamennone, 160)

Nel teatro greco!

la tragedia rappresenta un evento, un’azione, e poiché i Greci conoscevano la geometria, potevano già nel 400 a.C. rappresentare gli sfondi teatrali. Vengono così costruite le prime scene prospettiche, proprio perché nella tragedia si racconta una storia che doveva essere vista come una realtà apparente agli occhi degli uomini. Della pittura greca non abbiamo tracce, poiché è scomparsa, ma ci sono rimaste alcune opere romane, in forma di pittura prospettica, come le “ville pompeiane”.

la forma visibile è espressione di dimensioni invisibili, ma reali

Nella rappresentazione, la scena e la prospettiva sono quelle scienze che permettono, in uno spazio bidimensionale, di dare l’illusione della tridimensionalità. La “mimesi” è l’imitazione del visibile, così come lo percepisce l’occhio umano. Per realizzare un’immagine prospettica, è necessario conoscere perfettamente la geometria e la matematica.

Aristotele ed Eschilo, attraverso la riflessione, comprendono che la forma visibile è espressione di dimensioni invisibili, ma reali. Aristotele attribuiva un significato profondo alla rappresentazione visibile, cercando di cogliere la realtà attraverso l’osservazione delle forme materiali. Eschilo, invece, era un drammaturgo dell’antica Grecia, e le sue opere teatrali affrontavano spesso temi filosofici. Nel contesto della tragedia greca, la forma visibile sul palcoscenico rappresentava spesso dimensioni invisibili, come le forze divine o morali che agivano nella vita umana. Entrambi sembrano suggerire che l’immagine visibile possa essere un veicolo per esplorare e comprendere dimensioni più profonde e invisibili della realtà, sia essa filosofica, morale o spirituale.

In sintesi, nel libro della Poetica, dice: L’arte è Mimesi, cioè imitazione della natura e in questo filo del pensiero troviamo la radice dell’occidente, questo libro “Poetica” tutt’ora in ogni università d’occidente viene studiato perché ci sono alcuni nodi logici del pensiero Aristotelico che ha messo a fuoco per primo, nodi fondamentali perché l’occidente si fonda su questi punti ed è il principio di non contraddizione, ovvero che sé una cosa è quella, è quella, non può essere altro, da questo punto non si smuove, “è ciò che vedi”.

In sintesi, nel libro della “Poetica”, Aristotele afferma che l’arte è “mimesi”, ovvero imitazione della natura. In questo filone di pensiero troviamo la radice della cultura occidentale. Il libro “Poetica” è tuttora studiato in ogni università dell’Occidente perché contiene alcuni nodi logici fondamentali del pensiero aristotelico, che per primo ha messo a fuoco concetti essenziali. Uno di questi è il principio di non contraddizione, secondo il quale, se una cosa è quella, è quella, e non può essere altro. Da questo principio non si può derogare: “è ciò che vedi”.

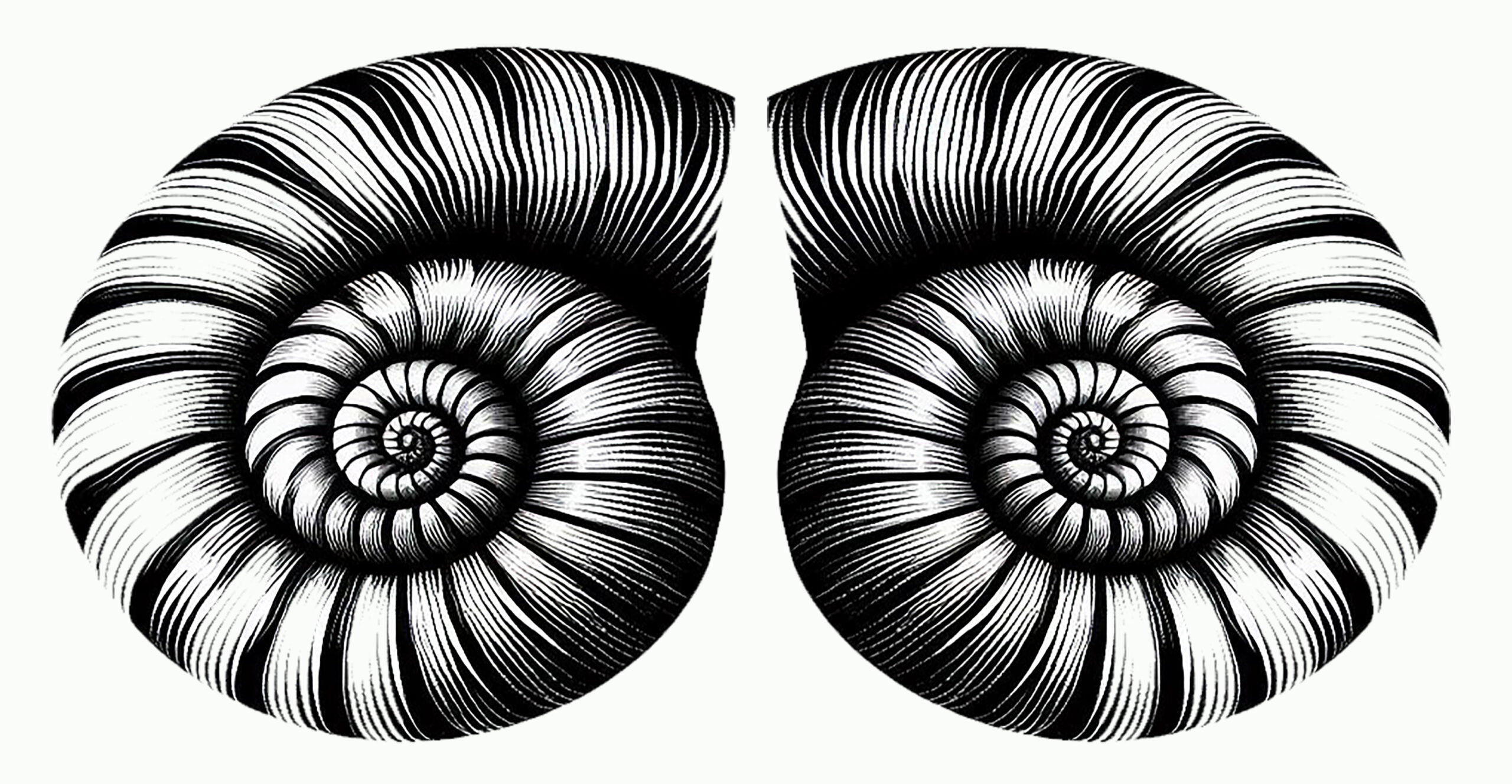

Pertanto, il pensiero greco concepisce l’arte come imitazione della natura. Bisogna tuttavia capire cosa intendevano i Greci per “natura”. Un esempio è la conchiglia, che ispira il capitello. Per i Greci, la natura del mondo è chiamata “cosmo”, un ordine misurabile perfettamente. Le prime scene prospettiche furono realizzate da Eschilo, poeta tragico, attraverso il teatro, la cui parola deriva dal greco e significa “guardare, essere spettatore”. Nell’antica Grecia, il fulcro dell’attività sociale era il tempio e il teatro, dove venivano rappresentate commedie e tragedie. Fondamentale era la tragedia, che narrava eventi e storie di persone nella vita concreta. La scena e lo spazio del mondo erano rappresentati nel teatro, offrendo così una rappresentazione della storia.