Il consumismo come sintomo ideologico

nella democrazia moderna.

Tutto il mondo occidentale è stato catalizzato dallo sguardo dello Zio Sam, “il sogno americano” il nuovo mondo che attraverso il duro lavoro, prospetta la possibilità di raggiungere un migliore tenore di vita e la prosperità economica.

La convinzione che la modernità avrebbe portato benessere è stata sostenuta da diversi pensatori nel corso della storia.

“Questa idea di benessere è rimasta un tradimento, un enorme fallimento”.

Possiamo dire che con l’era digitale la modernità sia arrivata alla sua fine. La domanda che sorge spontanea è: cosa ci aspetta ora?

Eppure, conoscendo la natura umana, potrebbe sembrare ingenuo credere davvero a quella “seconda possibilità”. Forse non è la fine di un’epoca, ma l’inizio di una nuova: un’opportunità da cogliere, per ripensare il significato stesso della nostra natura. Una natura che, nonostante tutto, ha sempre trovato il modo di stupire e di tentare l’impossibile, spesso riuscendoci.

Con la democrazia di Abramo Lincoln che descrisse in questa frase «il governo del popolo, da parte del popolo, per il popolo». Questa definizione comporta in se una certa garanzia per il potere individuale della persona. Ma il concetto ideale in questa “democrazia” rivela una delle sue contraddizioni più complesse, caratterizzato dal sintomo del “consumismo”.

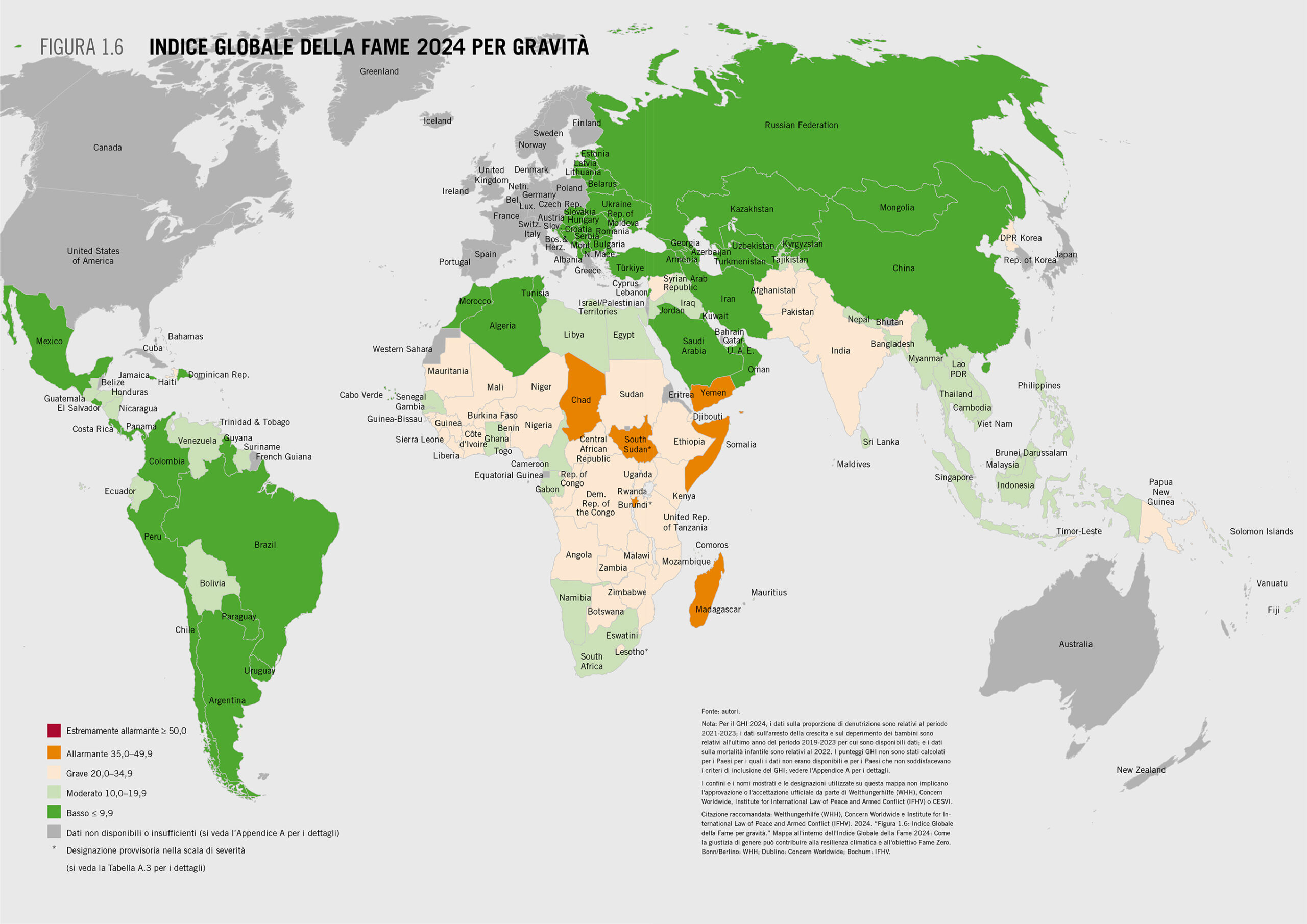

Se nel capitalismo il consumo rappresenta il benessere e viene considerato lo specchio della democrazia, bisognerebbe presumere che tale riflesso si traduca nella possibilità per tutti gli esseri umani di accedere a tali benefici. La realtà dimostra che questa promessa di benessere universale non venne mai raggiunta. Lo conferma il fatto che centinaia di milioni di persone nel mondo continuano a vivere in condizioni di povertà assoluta.

Alcune teorie evidenziano come il consumismo abbia acquisito meccanismi e strumenti per esercitare il controllo della società. In questo scenario, la componente sociale viene ridotta a una semplice statistica di mercato. Di conseguenza, il consumismo si trasforma in un mezzo per indurre a preservare l’ordine sociale, mascherando le disuguaglianze e le ingiustizie esistenti.

Nel contesto di mercato, ogni cosa deve acquisire un “valore”. Solo nella misura in cui ogni cosa diventa un bene monetizzabile trova la sua collocazione in tale contesto.

Ciò comporta che anche ambiti che non dovrebbero essere visti sotto questa prospettiva, come “la cultura, l’arte o la comunicazione”, siano costretti a piegarsi alla stessa logica. È un’imposizione dettata dalla regola del consumismo: se la tua materia non ha un valore economico, allora non ha motivo di esistere.

Questa logica si riflette ovunque, e nessun campo sembra essere esente da questa imposizione, diretta o indiretta. Ciò che produciamo, condividiamo o esprimiamo viene spesso ridotto a un “indice” assegnato da uno strumento di promozione e di guadagno. È un panorama che schiaccia il valore intellettuale intrinseco delle idee e delle opere sotto il peso di una mentalità che rischia di essere soffocata da metriche puramente di mercato.

Il distacco (Detachment , 2011)

Un film straordinario che esplora in profondità temi complessi come l’alienazione, l’apatia e la perdita di significato nel contesto della società contemporanea. Diretto da Tony Kaye, è un ritratto crudo e poetico che si concentra sul sistema educativo americano, ma il suo respiro simbolico tocca molti aspetti della mercificazione, inclusi i rapporti umani.

Una scena particolarmente significativa è quella in cui il professore Henry Barthes (interpretato da Adrien Brody) riflette sulla disumanizzazione insita nel sistema educativo.

L’istruzione, che dovrebbe essere un veicolo di emancipazione e crescita, viene invece ridotta a un prodotto: gli studenti diventano clienti, gli insegnanti semplici ingranaggi di una macchina che funziona solo per conformarsi agli standard di performance istituzionali.

Questa mercificazione è lampante e trasmette un senso di impotenza. La disumanizzazione è così pervasiva che persino le relazioni più intime sembrano soggette a una logica utilitaristica, in cui le persone vengono usate e scartate come oggetti. Questo riflette una critica alla società consumistica, dove tutto, compresi i sentimenti, viene inevitabilmente assorbito dal processo di mercificazione.

Il paradosso americano: epicentro e resistenza culturale

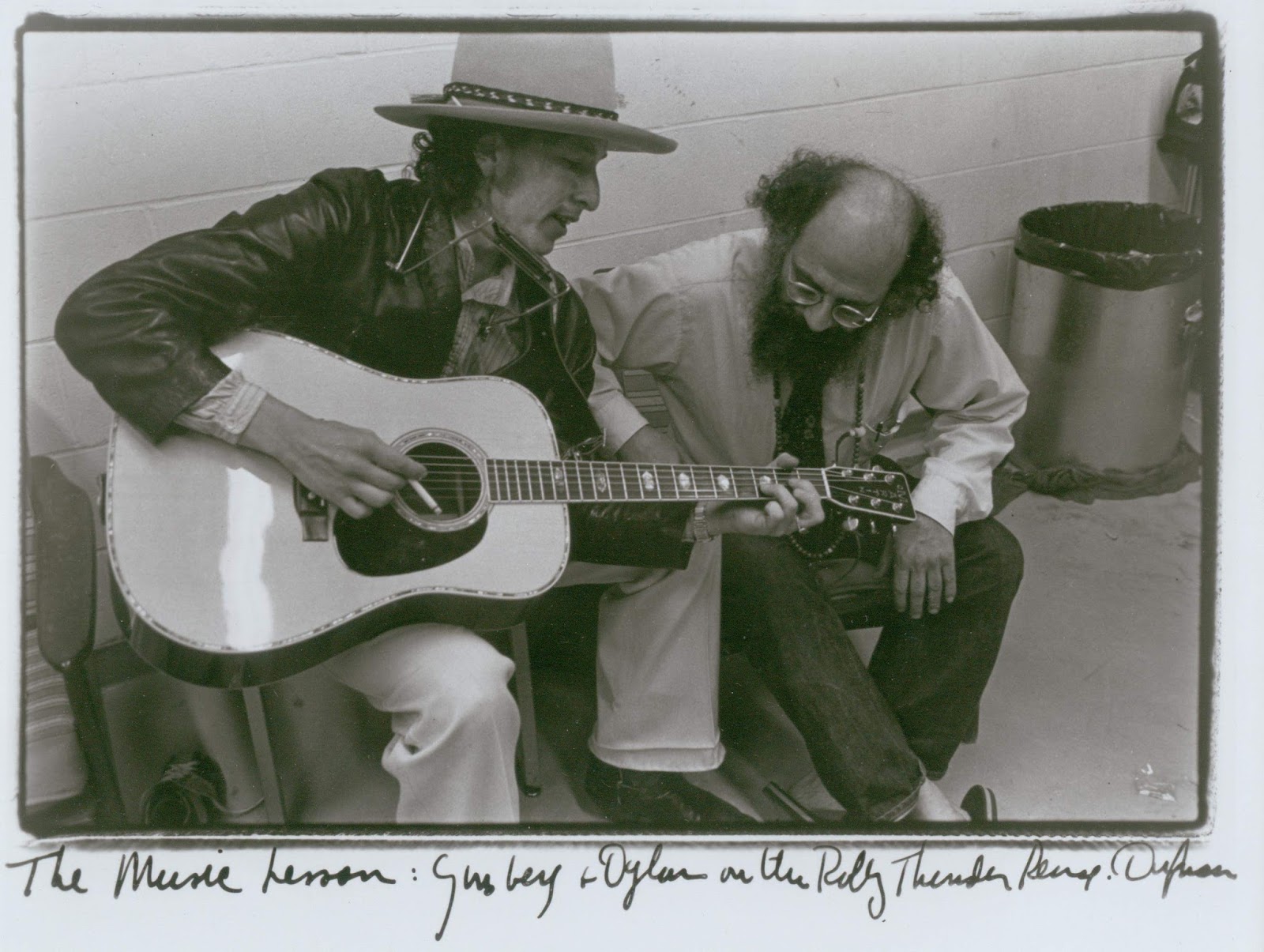

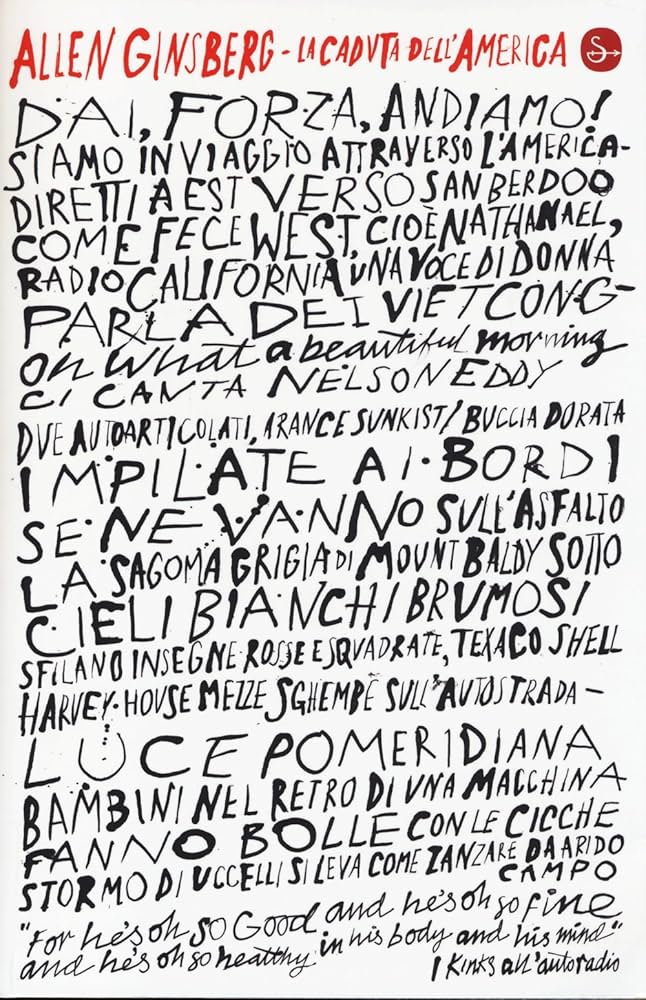

Ritratto di Bob Dylan e Allen Ginsberg , 1975 – foto di Elsa Dorfman

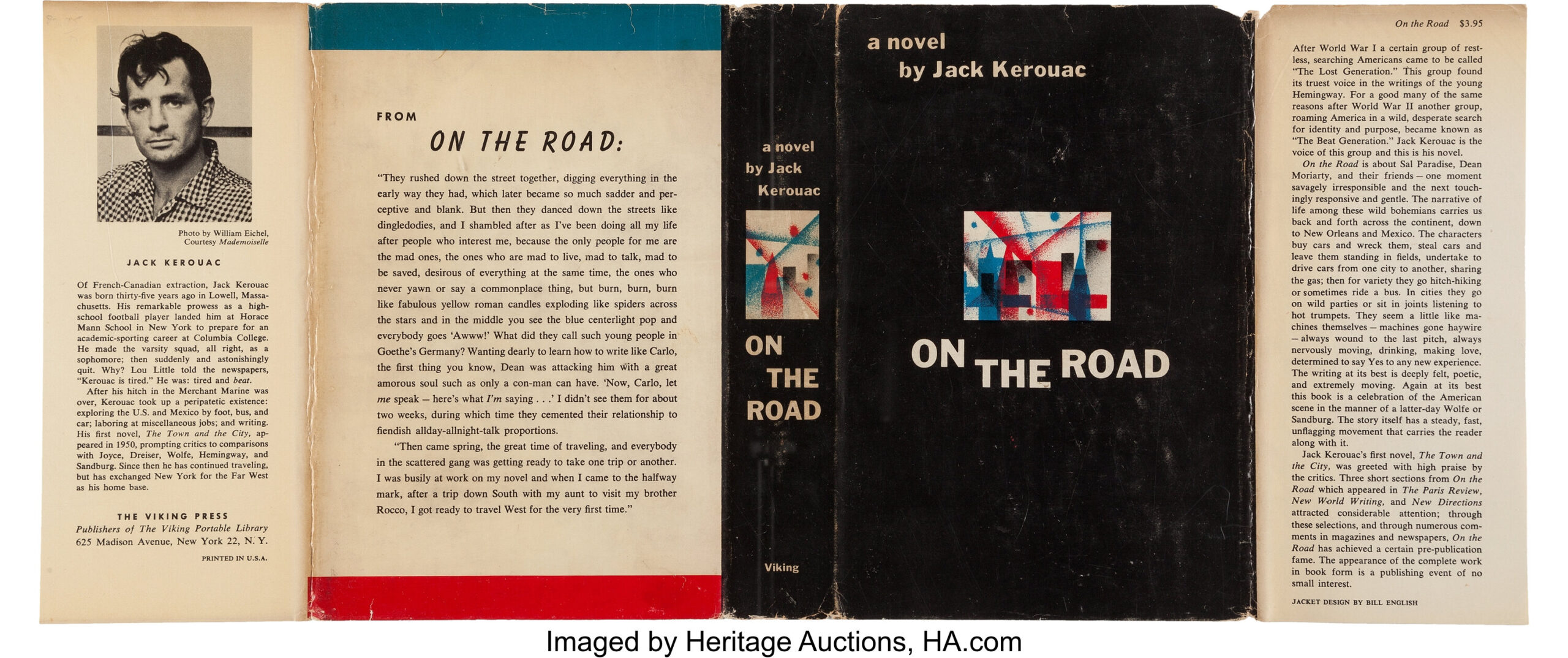

Sulla strada, sovraccoperta della prima edizione 1957 di Jack Kerouac.

Se volgiamo lo sguardo verso il centro di questa dinamica – il mondo americano dello Zio Sam – notiamo un paradosso interessante. Gli Stati Uniti, pur essendo uno dei principali promotori di questa forma consumistica globale, hanno storicamente generato anche forti reazioni culturali contro questa misura.

Nell’arte, nella letteratura, nella musica e nel cinema, l’America ha visto nascere movimenti che si oppongono alla mercificazione della cultura, in difesa della libertà di pensiero.

Negli anni Cinquanta, la Beat Generation ha scosso il conformismo della società americana, portando alla ribalta temi di alienazione e ribellione contro le convenzioni sociali. Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William S. Burroughs hanno esplorato temi di alienazione e libertà interiore che contrastavano la rigida logica del mercato.

La controcultura hippy – i cosiddetti figli dei fiori – degli anni Settanta, con il suo pacifismo e la ricerca di valori alternativi, ha incarnato una resistenza collettiva al sistema consumistico dominante. Personaggi come Bob Dylan, con la sua musica intrisa di impegno per i diritti civili, e manifestazioni come il festival di Woodstock, hanno rappresentato uno spazio di libertà creativa e intellettuale.

Sotto l’influenza della Beat Generation, si sviluppa una grande amicizia tra Jack Kerouac e Robert Frank, uno dei più noti esponenti della fotografia americana. Frank intraprenderà un viaggio “on the road” attraverso l’America, adottando uno sguardo che dissacrerà il cosiddetto “sogno americano”. In questa visione, il lavoro di Frank sarà fortemente criticato, poiché considerato composto da fotografie scattate senza una cura stilistica e giudicate di scarso valore, di connotazione amatoriale.

Le fotografie di Robert Frank, mostrano senza filtri i luoghi inseriti in dettagli simbolici, profondamente significativi della cultura americana: bandiere che nascondono volti, lo specchio di una società osservata dai finestrini di un tram a New Orleans, classi sociali in un evidente e distaccato rapporto.

È una descrizione acuta, incredibilmente sottile e inconsueta, un immaginario che va oltre le parole, difficili da assemblare in una frase per descriverlo appieno. Possiamo immaginare e comprendere chi, vedendo queste immagini per la prima volta, si trovò di fronte a un ritratto di un mondo difficile da accettare.

The Americans, non trovando consenso tra gli editori americani, sarà inizialmente pubblicato dall’editore parigino Robert Delpire con il titolo “Les Américains” nel 1958. L’edizione americana verrà pubblicata un anno dopo, nel 1959, da Grove Press, NY, con l’introduzione di Kerouac ad uno dei libri che cambierà il panorama visivo delle nuove generazioni di fotografi.

Il viaggio di Frank intrapreso tra il 1955 e il 1956, conclude con un’esperienza visiva che, senza parole, omaggia la famiglia in un trittico racchiuso nell’ultima immagine di questo libro.

Su “Elevator Girl”, Kerouac scrisse:

«Quella piccola, solitaria ragazza dell’ascensore, che guarda in alto sospirando in un ascensore pieno di demoni confusi… Qual è il suo nome e indirizzo?»

Un Ritratto della Decadenza Sociale

Il ruolo fondamentale del cinema con registi come Robert Altman, con il film “America Oggi” del 1993, hanno offerto uno spaccato straordinariamente complesso e critico della società americana e delle sue contraddizioni, mostrando come le relazioni umane siano influenzate e spesso corrotte da un sistema che mercifica tutto, persino i sentimenti.

Il film è una lente spietata e, a tratti, cinica sulla società americana contemporanea, dove vite intrecciate si scontrano e si consumano in una rete di incomunicabilità, desideri repressi e alienazione. Altman, con il suo stile inconfondibile, dipinge un mosaico di esistenze che coesistono ma raramente si connettono realmente. Esplora le dinamiche di potere, il vuoto morale e le relazioni umane attraverso storie che rivelano una sorta di disumanizzazione nelle interazioni quotidiane. Cos’è questa mercificazione, se non la prostituzione del proprio essere? Attraverso il desiderio e il consumo sfrenato, l’uomo e la donna vengono ridotti a uno stato animale della giungla. Questa riduzione dell’umanità a schemi primitivi pone “la donna come prodotto” al centro, essendo “l’oggetto psicologicamente trainante”: una figura spesso strumentalizzata o incastrata in schemi sociali che ne annullano la complessità individuale, dove la stessa azione dello sguardo, si configura come una forma di violenza.

Nonostante queste testimonianze di resistenza, la libertà intellettuale sembra essere costantemente minacciata da pressioni pluralistiche che tendono a omologare il pensiero. I sintomi pluralistici della democrazia – quella pluralità che dovrebbe essere fonte di ricchezza e diversità – rischiano invece di trasformarsi in una minaccia per il pensiero individuale. È come se la pluralità stessa si uniformasse a un unico schema, riducendo ogni differenza a una semplice variazione di ciò che può essere venduto e consumato.

La resistenza contro l’omologazione, intesa come sintomo ideologico di un mercato, non è solo una questione di sopravvivenza culturale, ma anche una difesa della democrazia stessa. In un mondo in cui tutto sembra dover essere monetizzabile, riaffermare il valore dell’arte e della cultura non mercificata è un atto di resistenza.

_Forse è una costante,_ un esercizio necessario che ci costringe a rimanere vigili.

Questa forma di omologazione sembra riproporsi ciclicamente, come una sfida che ogni generazione è chiamata a raccogliere per preservare quei valori che davvero appartengono al essere umano.

Il punto fondamentale è: _se anche ciò che l’Arte in generale opponeva a questo contrasto oggi non sia anch’esso divenuto un prodotto._

Se tutto è ormai subordinato alla logica del mercato, dove possiamo collocare questa misura? Qual è il nostro spazio o luogo, e a cosa dovremmo mirare per comporre una figura?

Sono domande che richiedono un’esplorazione collettiva e un nuovo sforzo creativo. Una domanda che pongo a me stesso e a tutti gli artisti è: l’Arte può ancora essere un’eccezione? Siamo ancora in grado di raccontare, rappresentare, plasmare i sintomi che ci vengono rivelati?