Lo spazio e il tempo

Come nelle favole, dove le sfere di cristallo permettevano alle Sibille chiaroveggenti di vedere lontano nel tempo e nello spazio

Comprendere il “tempo istantaneo” e lo “spazio prospettico” sono i concetti fondamentali per un fotografo. Senza questo principio non ci sarebbe la televisione: premendo il bottoncino rosso sul telecomando, ci troviamo davanti una finestra che ci porta in diretta sugli avvenimenti, «nel tempo e nello spazio». Come nelle favole, dove le sfere di cristallo permettevano alle Sibille chiaroveggenti di vedere lontano nel tempo e nello spazio, possiamo immaginare che con il telescopio dell’Osservatorio di Monte Palomar, osservando stelle lontanissime, riusciamo a vedere oggetti che sono distanti sia nello spazio che nel tempo, molti anni luce.

Un’immagine di una galassia distante due miliardi di anni luce è infatti un’immagine di due miliardi di anni fa, il tempo che la luce ha impiegato per giungere fino a noi. Questo significa che l’immagine che stiamo guardando attraverso questo occhio di vetro rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo: più lontano vediamo nello spazio, più indietro nel tempo ci troviamo. D’altra parte, ipoteticamente parlando, se ci fosse qualcuno che ci sta osservando da una galassia lontana, vedrebbe immagini della Terra dei tempi dei dinosauri.

Se comprendiamo questo spazio e tempo possiamo comprendere che con la macchina fotografica abbiamo in mano una macchina del tempo. La macchina fotografica un apparecchio straordinario, noi farciamo click, ma dietro a questo click ci sta tutta una grande storia.

Immagine figurativa, distante due miliardi di anni luce.

La via dello zen - di Alan W. Watts

Questa storia, per mille motivi, potrebbe non riflettersi nelle ragioni di alcuni.

Possiamo essere d’accordo con Alan Watts, filosofo e scrittore che ha esplorato profondamente il significato del Buddismo Zen, quando afferma:

«Per me, le fotografie non significano niente».

Per Watts, l’esperienza immediata e diretta è di primaria importanza. Una fotografia può catturare un momento, ma è sempre una rappresentazione limitata e frammentaria della realtà. L’essenza dell’esperienza, con tutte le sue sfumature e complessità, non può essere racchiusa in un’immagine statica.

Comunque, se devi usare una macchina fotografica, non puoi – chiunque esso sia – non tener conto di questa visione occidentale. Per utilizzare questo strumento con una certa libertà, bisogna comprenderne finemente le ragioni.

Un esercizio da fare: disegnare un ritratto prospettico con una matita e poi un ritratto fotografico.

Per esempio, Leonardo da Vinci, con una matita, realizza un ritratto perfetto; Pablo Picasso, no.

L’approccio sviluppato nel Rinascimento evidenzia la rappresentazione realistica dello spazio attraverso regole geometriche. Esso richiede un’applicazione rigorosa delle regole della prospettiva e delle scienze anatomiche. I disegni di Leonardo, cercano la perfezione tecnica e il realismo, in un’epoca in cui l’uomo era misura e forma.

Una riflessione sul rapporto tra tecnica artistica, prospettiva rinascimentale e libertà espressiva, utilizzando come esempio il contrasto tra Leonardo da Vinci e Pablo Picasso.

«Attenzione: non è che Picasso non sarebbe stato in grado di realizzare un quadro perfettamente prospettico.»

La libertà creativa di Picasso nasce dalla comprensione delle “ragioni” profonde del proprio spazio-temporale nell’esperienza di vita. Egli può rivoluzionare consapevolmente la prospettiva tradizionale attraverso un’interpretazione che trascende le regole, non solo perché ha vissuto, ma anche perché ha percepito, sentito e visto. Nei ritratti cubisti – ad esempio “Ragazza con mandolino” (1910) –, in cui scompone la forma per esprimere emozioni o concetti, esplorando punti di vista multipli e astratti.

La macchina fotografica ha il suo obiettivo, il suo otturatore, dentro questo apparecchio ci sono delle categorie ben precise.

Oggi le macchine attuali ti danno automaticamente un’immagine sempre nitida a fuoco, questo perché è legata a una visione del mondo che quella occidentale. La macchina fotografica ha dentro in se inscritte le stesse categorie che facevano fare a Piero della Francesca nei suoi affreschi.

Infatti Paul Strand, quando venne accompagnato da Cesare Zavattini in giro per l’Italia, arriva davanti agli affreschi di Piero della Francesca, afferma dicendo:

«Ecco cosa ho tentato di fare per tutta la vita».

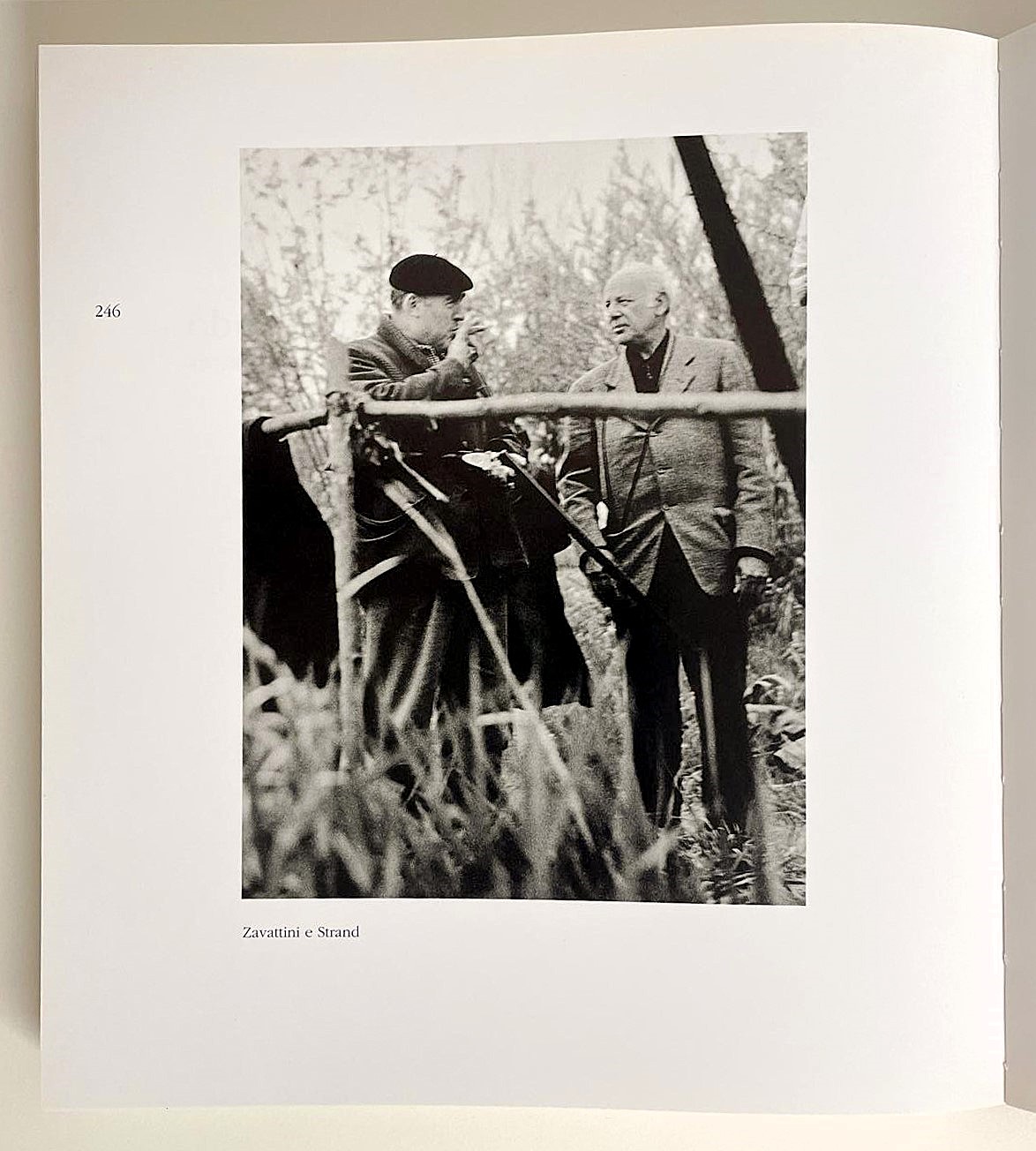

Immagine tratta dal libro: Paul Strand – Cesare Zavattini. Lettere e immagini.

Pag. 246 fotografia di Arturo Zavattini →

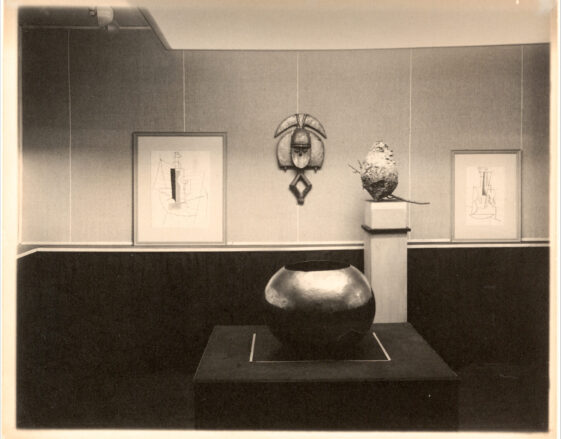

Strand non giunge a questa consapevolezza perché è un illuminato, ma perché, tra il 1913 e il 1915, a New York, frequentava la galleria di un altro grande della fotografia americana, Alfred Stieglitz. Quest’ultimo, nella sua “gallery 291”, espone per la prima volta in America le opere di Pablo Picasso, Constantin Brancusi e del futurista Gino Severini, offrendo un’espressione astratta del mondo.

La Galleria 291 di Alfred Stieglitz, fondata a New York nel 1905, fu un punto di riferimento per l’arte moderna negli Stati Uniti. Originariamente dedicata alla fotografia, si trasformò in un centro di avanguardia, introducendo artisti europei come Picasso, Matisse e Duchamp al pubblico americano e promuovendo talenti americani come Georgia O’Keeffe.

Strand si interroga sul senso della fotografia, sperimentando un approccio più diretto alla realtà.

Bisogna comprendere cosa c’è dietro la macchina fotografica, perché essa è il cuore della cultura occidentale; a seguirla, poi, il cinema e la televisione.

Dobbiamo approfondire questo enorme mistero della cultura visiva e forse,

“perché proprio un mistero non si approfondisce mai”.

Che cos’è la fotografia, se non il tentativo di catturare quella parte invisibile che il mondo ci suggerisce?