La forma del tempo

“corrisponde”

«Lo spazio dove mi metto» «Il tempo nel fare click»

La forma del tempo, questo è forse il punto più importante da attuare oggi. Non è una cosa semplice, ma si riesce ancora a trovare un punto in cui mettere il cavalletto nel posto giusto, nello spazio e nel tempo, per scattare un’immagine che sia rappresentativa. Non è facile, perché la macchina fotografica ti costringe a scegliere un determinato spazio per fare click, e oggi è difficile scegliere quello giusto.

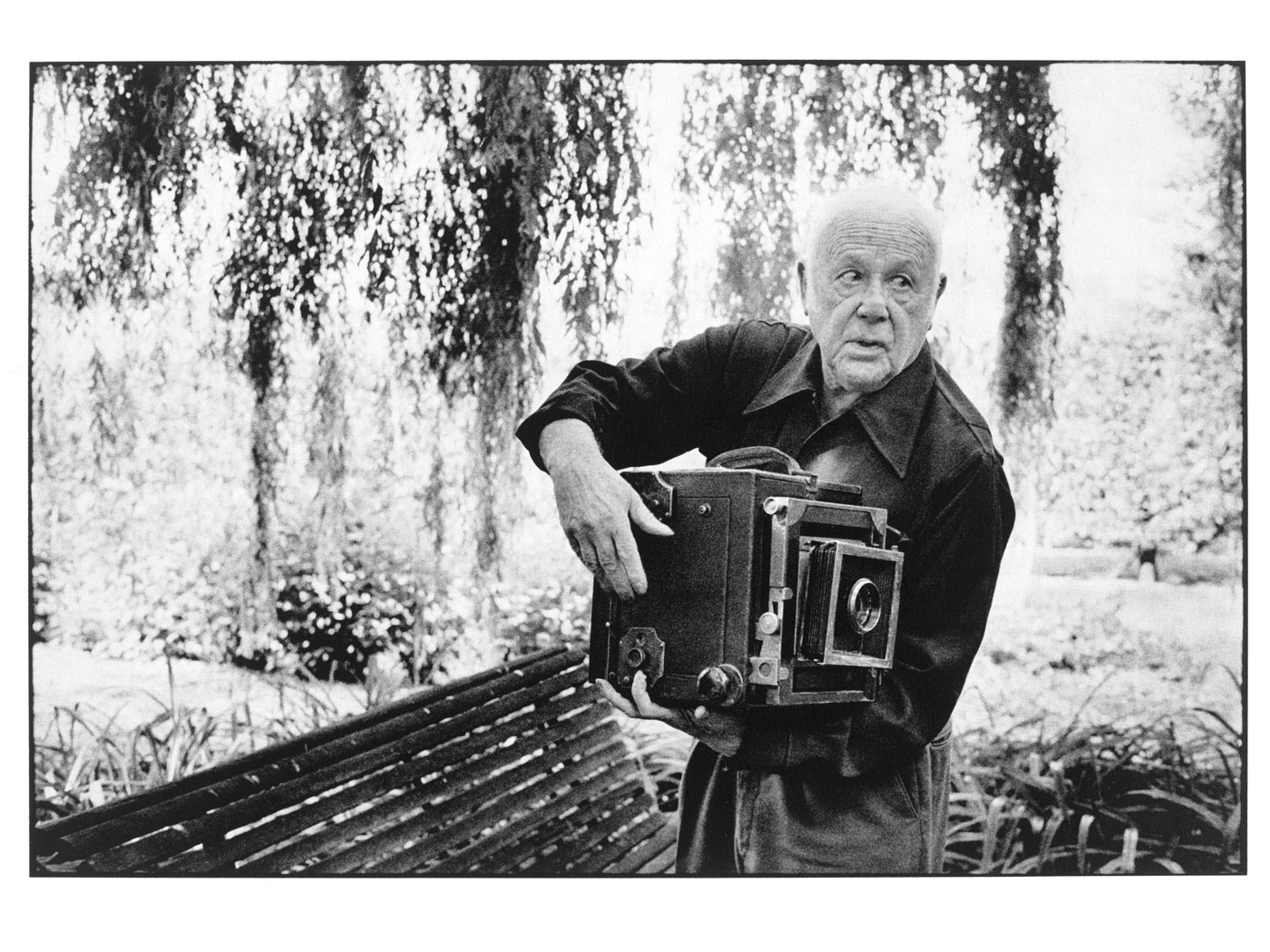

Art Blart _ Foto di Martina Franca, Paul Strand fotografa il giardino d’Orgeval, 1974

Paul Strand fotografa con una macchina di grande formato a banco ottico, “utilizzando un apparecchio con un negativo di 20×25 cm”. Questo formato garantisce la migliore definizione e nitidezza possibile. Intorno al 1916, a New York, Strand realizza una serie di ritratti utilizzando un sistema da lui ideato, che gli consente di scattare foto spontanee senza che le persone si accorgano di essere fotografate. Egli inventa un falso obiettivo che punta in direzione opposta rispetto all’inquadratura, evitando così di creare disagio nei soggetti. Questa operazione è tutt’altro che semplice, non solo a causa dell’attrezzatura ingombrante, ma anche per le particolari attenzioni richieste dalla fotografia di grande formato.

Paul Strand Ritratto, donna cieca 1916

Paul Strand Ritratto, Washington Square Park 1917

La fotografia di grande formato richiede una notevole attenzione.

Ad esempio, utilizzando un’apertura del diaframma di f/11, il tempo di esposizione medio sarà di circa due secondi. Questo significa che, al momento dello scatto, è necessario individuare l’istante in cui la persona è completamente immobile. Serve un’attenzione incredibile per cogliere il momento esatto in cui il soggetto rimane fermo per quei due secondi. Questa operazione richiede grande esperienza, poiché esiste sempre un attimo in cui la persona è davvero immobile, ed è un istante più rapido di quanto l’occhio possa percepire.

Studiare il tempo diventa così una disciplina che si trasforma in un’azione naturale,

“quasi come un duello tra l’essere umano e la natura”.

La natura in movimento

Paul Strand ci insegna che osservare un’ipotetica foto immersa nella natura, con l’obiettivo di ottenere il massimo dettaglio, significa chiudere il diaframma al massimo e utilizzare un tempo di posa che poteva raggiungere anche i dieci minuti. Scatti la foto e, mentre esponi, la scena viene attraversata da un forte vento. In questo caso, richiudi l’esposizione, controllando il tempo rimasto. Quando il vento si placa, le foglie smettono di dondolare e ogni cosa ritorna al suo stato naturale, puoi riprendere l’esposizione per completare il tempo necessario. Il movimento di quel vento non sarà presente nella foto: al suo posto, troveremo un’immagine definita in ogni dettaglio. Diversamente, se avessimo voluto catturare quel movimento, sarebbe diventata un’immagine astratta.

Paul Strand, Il Giardino di Orgeval →

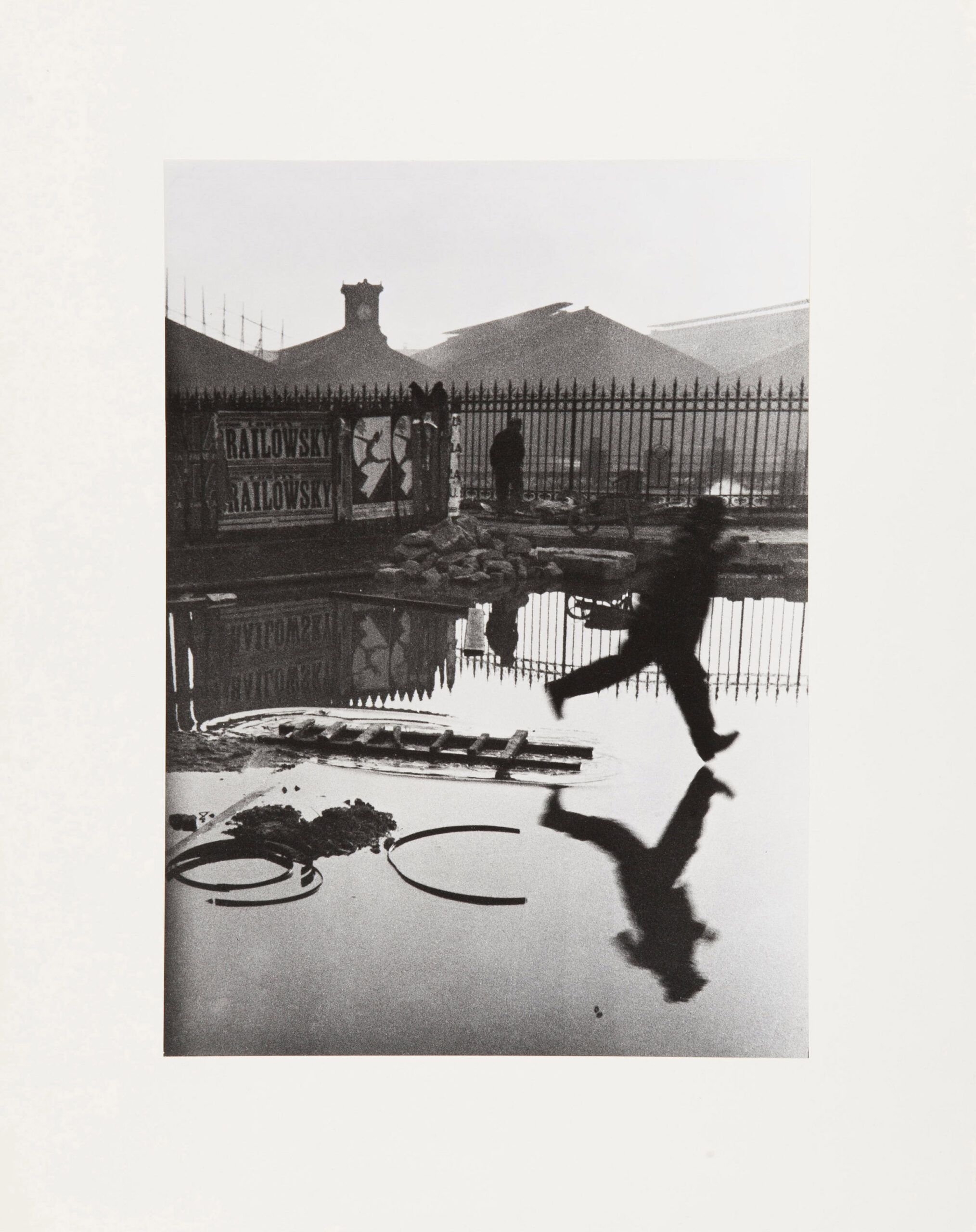

Cartier-Bresson, invece, con la sua macchina Leica e un tempo di scatto di 1/125 di secondo, coglie l’attimo in cui un uomo salta sopra una pozzanghera, fermo nel tempo in un istante. Eppure, concettualmente, il tempo di quei dieci minuti di Strand e l’istante di Cartier-Bresson sono lo stesso: entrambi raccontano il tempo, ma lo fanno in modi completamente diversi.

← Henri Cartier-Bresson, Lo zen e la fotografia - Electa

Place de l'Europe, Gare Saint Lazare, Parigi, 1932

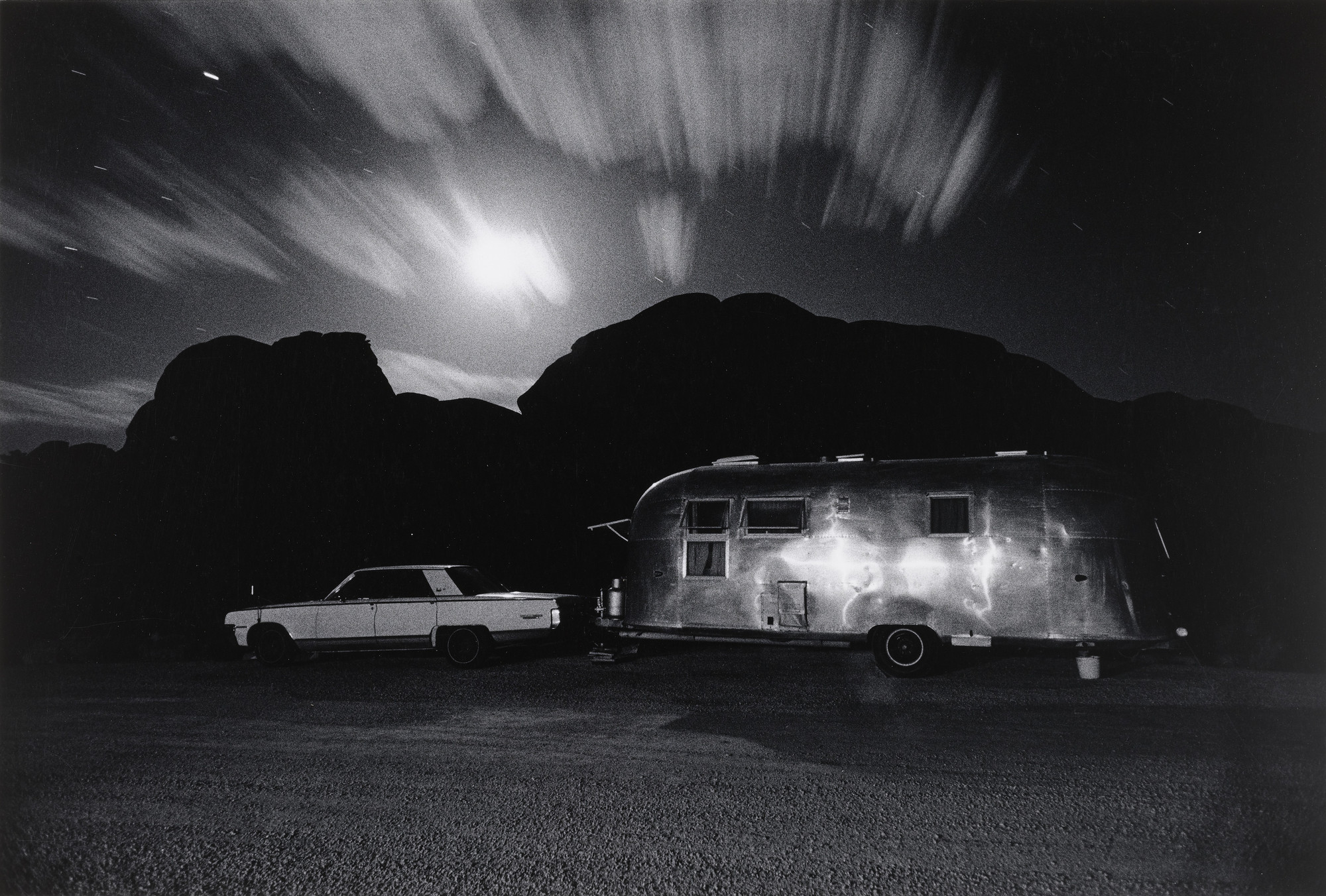

Ikkō Narahara grande fotografo giapponese, riesce ha spiegare in un’immagine che tutto è in costante movimento. Nel deserto dell’Utah accampato con la sua roulotte, in una notte di luna piena, il cielo stellato e nuvole, scatta una foto con venti minuti di posa, la terra e il deserto sono un astronave, il cielo diventa una scia di luce.

Ikkō Narahara, “Da dove il tempo è svanito“

Rimorchio airstream al chiaro di luna, Arches National Park, Utah 1972

Venezia foto notturna sotto una grande tempesta Ikko fa click e un lampo incredibile scatena il cielo. In questi due scatti ci insegna ha misurare il tempo, ben diversi tra loro, un immagine ferma per sempre, in un’istante.

La grandezza della fotografia che misteriosamente anche un buddista come Ikkō Narahara riesce ha lasciare traccia di questo spazio di libertà.

Ikkō Narahara, tempesta notturna – Venezia 1983

Una volta un maestro Zen fu interrogato da un discepolo su come fosse possibile raggiungere l’illuminazione e rispose:

“Solo guardando il nulla!”.

_ Il discepolo insistette:

“Il nulla. Ma il nulla è una cosa che si può vedere?”.

_ Il maestro di rimando:

“Benché ci sia l’atto di vedere, l’oggetto non può essere figurato come qualcosa…”.

_ Ed il discepolo ancora:

“Se non si può essere figurato come qualcosa, in che cosa consiste il vedere?”.

_ Conclude allora il maestro:

“Vedere dove non c’è qualcosa, questo è il vero vedere; questo è l’eterno vedere!”.

D.T.Suzuki, Essays in Zen Buddhism, London 1958

Tratto dal libro: Ikkō Narahara, Motta Fotografia